di Pierluigi Cortesi –

Da Lucca a Roma sulle orme di Sigerico. Cronaca di un cicloviaggio lungo la Via Francigena.

Prologo

1) Livorno-Lucca-Gambassi

2) Gambassi-Ponte D’Arbia

3) Ponte D’Arbia-Bolsena

4) Bolsena-Formello

5) Formello-Roma

Già da tempo, dopo il rientro dal mio avventuroso cicloviaggio a Santiago di tre anni fa, mi frullava in mente un’aspirazione indefinibile a compiere un percorso “storico” analogo, magari un po’ più breve e meno impegnativo; ed ecco che qualche mese fa, da quella zona oscura dell’inconscio in cui dormono, germogliano e poi sbocciano i desideri, ha fatto capolino l’idea che quel percorso esisteva, era a portata di mano e, oltretutto, modulabile secondo le esigenze di tempo e spesa di ciascuno: la Via Francigena.

La Francigena è storicamente una delle più importanti vie di comunicazione che dall’Alto Medioevo in poi venivano percorse per portare i pellegrini (naturalmente non solo loro ma anche i comuni viaggiatori, i mercanti, i diffusori di scienza e conoscenza, i ciarlatani, gli avventurieri, i prelati, i peccatori in cerca di espiazione e, naturalmente, i soldati) nei centri più importanti del mondo di allora: Santiago di Compostela in Spagna, Roma in Italia e Gerusalemme in Terra Santa erano poi privilegiate in quanto le tre più significative mete religiose della Cristianità. La conchiglia, le chiavi di Pietro e la palma erano rispettivamente i simboli di questi tre pellegrinaggi. La Via Francigena, l’asse che univa Canterbury e la Francia centro-settentrionale a Roma, intersecava quella proveniente da Santiago e dalla Francia meridionale e quella da Brema e dal mondo germanico; da Roma, infine, conosciuta anche col nome di Francigena del Sud riprendeva il cammino fino ai porti della Puglia, dove ci si imbarcava per la Terrasanta.

Il nome di Francigena o Francesca le derivava dall’essere la Via dei Franchi (in quanto abitanti del Nord Europa e non necessariamente della Francia), ma era denominata anche Via del Monte Bardone (da Mons Langobardorum, cioè dei Longobardi, i quali, per recarsi dal Nord ai loro ducati nell’Italia meridionale, la preferivano alle vie costiere controllate dai Bizantini, loro ostili), corrispondente all’odierno passo della Cisa.

Il primo viandante ad averci dato testimonianza di questo percorso, fu Sigerico, un arcivescovo inglese che lo affrontò intorno al 990 d.C., lasciandoci un diario di viaggio nel quale descrive puntualmente ogni mansio, o tappa, delle 79 che costituirono il suo viaggio di ritorno a Canterbury da Roma, dove aveva ricevuto dal Papa l’investitura arcivescovile. Dopo di lui un altro religioso, l’abate islandese Nikulás Bergsson, nel XII secolo, percorse la Francigena da Munkaþvera fino a Roma (per poi proseguire fino a Gerusalemme); nel suo resoconto, ancor più dettagliato, sono presenti utili informazioni anche sui luoghi attraversati e sulle varianti del percorso. E poi, Matilde di Canossa, Filippo II Augusto di ritorno dalla terza Crociata, Carlo d’Angiò e altri ancora. Da allora centinaia di migliaia di pellegrini hanno percorso tutta o in parte quella rete di cammini per giungere ad limina Petri. E di conseguenza, stimolando la creazione di Spedali e Chiese, mercati e punti di sosta o ristoro, ponti e strade, Confraternite e associazioni, hanno contribuito allo sviluppo di tanti centri urbani; ma soprattutto hanno favorito i contatti tra i popoli e gli scambi di prodotti agricoli, manufatti, opere d’arte, ma anche idee, gettando così le basi per la futura consapevolezza di appartenenza alla civiltà europea: “L’Europa si è costruita nei pellegrinaggi”, diceva Goethe.

Dell’antico cammino della VF oggi non rimane molto: da un lato le frane e le alluvioni, o le guerre, che con le pestilenze o le carestie hanno portato all’abbandono di alcune strade e di centri abitati, dall’altro il succedersi e l’ampliarsi delle coltivazioni, la deforestazione, l’espandersi o il sovrapporsi delle urbanizzazioni, da un altro ancora lo sviluppo dirompente di nuove vie di comunicazione e di nuovi mezzi che hanno reso obsoleta la figura del viaggiatore a piedi, in una parola, i secoli, hanno sopraffatto o celato gli antichi tracciati.

Però non tutto è andato perduto, anche perché oltre alle tracce ancora visibili, altre ne sono state ricercate e ritrovate, ma soprattutto è stato recuperato l’interesse per questo tratto di storia nella quale affonda le origini il sogno stesso di unità europea, tanto che nel 1994 l’ U.E. ha dichiarato la Via Francigena “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”.

Al tempo stesso, sulla scia di quanto già accaduto per il Cammino di Santiago, è risorta l’attenzione verso modalità di viaggio un tempo tradizionali come quella di spostarsi a piedi o a cavallo, alle quali si è aggiunta recentemente la bicicletta, il mezzo ideale per un “viaggio lento”, capace di far ammirare gli stessi capolavori della natura e dell’uomo fruibili dai viandanti, ma in tempi non eccessivamente dilatati. Le amministrazioni regionali e locali, mosse anche dalla prospettiva -grazie al turismo pellegrino- di un ritorno economico in aree non sempre floride, hanno saputo valorizzare le molteplici opportunità che la riscoperta della Via Francigena offriva e con la collaborazione di enti religiosi (parrocchie, conventi, confraternite etc.), di associazioni laiche e di numerosi volontari, hanno individuato e restaurato tracciati, predisposto le opportune segnaletiche, allestito punti di accoglienza o ristoro, creato un’ampia rete informativa disponibile anche sul web, sensibilizzato la popolazione locale e pubblicizzato in vario modo ogni iniziativa, tanto che oggi non si contano le associazioni istituzionali e non, i siti internet, i libri, le riviste specializzate, i diari di viaggio, le varie manifestazioni culturali e i festival dedicati alla Francigena.

Dei circa 1800 km che uniscono l’abbazia di Canterbury a Piazza S. Pietro a Roma, oltre 900 si trovano in Italia e per una volta il nostro Paese non è rimasta indietro rispetto alle altre nazioni europee, dato che il tratto italiano è quello, al momento, che garantisce una maggiore completezza e una migliore organizzazione, con punte d’eccellenza in alcune regioni, una per tutte, la Toscana. Partendo dal valico del Gran San Bernardo il percorso si snoda dalla Val d’Aosta all’Emilia, passando tra l’altro da Aosta, Vercelli, Pavia, Piacenza, Fornovo; superato il Passo della Cisa, entra in Toscana toccando Pontremoli, Aulla, Lucca, Altopascio, San Gimignano; si affianca alla Cassia presso Siena; dopo San Quirico d’Orcia, ad Acquapendente entra nel Lazio, raggiunge Bolsena, Viterbo, Sutri e finalmente Roma.

Certo l’ideale sarebbe poter percorrere la Francigena per intero, da Canterbury a Roma, magari a piedi, ma ben pochi si possono permettere il tempo e la spesa necessari per un tale viaggio; anche in bici, l’intero percorso richiederebbe come minimo dai 15 ai 30 giorni, a meno di non voler compiere un’insensata randonnée, della quale dopo, a parte il record e il ricordo della fatica, resterebbe ben poco. Un buon compromesso tra obiettivi e limiti di tempo mi è parso quello di limitare l’itinerario al tratto toscano – laziale, così da impegnare solo 5-6 giorni senza perdere troppo delle attrattive di questo Cammino.

Quelli di mille anni fa erano viaggi che duravano mesi, se non anni; pieni di disagi e pericoli anche nei (rari) periodi di pace, si trattava di peregrinazioni dalle quali poteva accadere di non ritornare: strade inadeguate, tempeste, agguati, malattie, fame, briganti… erano inconvenienti tutt’altro che eccezionali. Rispetto a quelli di allora anche i più spartani e avventurosi dei viaggi d’oggi sono una gita parrocchiale.

Tuttavia sapere di posare i piedi su un acciottolato calpestato un tempo da un soldato romano o da un viandante medioevale, oppure raggiungere a fatica un crinale e vedersi spalancare davanti agli occhi uno scenario di colline tondeggianti, vallate e boschi incontaminati (almeno in apparenza) dalla presenza dell’uomo moderno, o avere come unico compagno di viaggio lo scricchiolio delle foglie sotto i propri piedi o la carezza del vento su un mare di grano ancora verde, tutto questo ha un suo innegabile fascino che nessuna rapidità di viaggio può lontanamente compensare: da una media distanza come ad esempio la mia città, Livorno, percorrendo su asfalto e in pianura le vie più dirette e scorrevoli si potrebbe raggiungere Roma in poco tempo: poche ore in auto o due giorni in bici da corsa, mentre utilizzando vie secondarie e collinari, strade bianche o sentieri tra i campi, il percorso diventa più lungo e più lento: almeno quattro-cinque giorni in bici e due settimane a piedi. Ma, se non si ha fretta -e il senso del viaggio sta nel viaggio stesso più che nel rapido raggiungimento della meta- il maggior tempo impiegato è un costo irrisorio rispetto a ciò che si guadagna.

Per pernottare infine avrei utilizzato le strutture religiose o laiche di “accoglienza pellegrina” disponibili lungo la strada, che oltre al vantaggio dell’economicità garantiscono anche uno stile un po’ più austero del solito hotel e più consono allo spirito originario del percorso. Allo scopo, mi ero procurato la Credenziale che, in modo analogo alla Credencial per il Cammino di Santiago, consente al solo pellegrino di essere ospitato per una notte nelle spartane (ma nemmeno troppo) camerate di “ospitali”, ostelli, conventi etc..

Inizialmente avevo previsto di partire a cavallo di Aprile-Maggio insieme agli stessi amici tedeschi coi quali avevo raggiunto Dresda nel 2013, ma all’ultimo mi avevano dato forfait, per cui avrei pedalato ancora una volta da solo; e questo un po’ mi dispiaceva, perché l’esperienza di incidenti negli ultimi viaggi lunghi mi creava un sottile senso di insicurezza e poi perché non avrei avuto nessuno con cui condividere sia i momenti più piacevoli o interessanti sia quelli più difficili o noiosi. D’altra parte sarei stato più libero di stabilire il giorno di partenza, le variazioni di percorso, l’ andatura, le soste e anche le tappe serali, senza bisogno di prenotarle in anticipo.

Con una sommaria preparazione della bici, qualche perplessità e molte speranze, venerdì 9 maggio ho dato il primo colpo di pedale da sotto casa.

E questo che segue è il diario di viaggio che ho riempito al termine di ogni tappa.

Partenza di buon mattino, in una giornata che si preannuncia luminosa, ma non eccessivamente calda: sarei dovuto partire una decina di giorni fa, stando al programma originario; poi alcuni impegni e una recrudescenza del maltempo, che quest’ anno ha imperversato per tutta la primavera, mi hanno convinto a rimandare. Ed è stato un bene anche perché oltre a lunghi tratti da percorrere sotto una pioggia intensa, mi sono risparmiato il caos del traffico e l’affollamento delle strutture alberghiere nella zona di Roma, dovuti a quell’ evento unico e di grande risonanza mediatica che è stata la cosiddetta “beatificazione dei due Papi”. Anche l’itinerario iniziale subisce qualche modifica: nella marcia di avvicinamento da Livorno a Lucca (punto di ingresso nella Via Francigena), in previsione di partire insieme ai miei amici tedeschi, poco abituati alle strade statali, avevo programmato di partire dal lungomare e di seguire la costa fino a Calambrone; da qui avrei raggiunto Tirrenia e Marina di Pisa su pista ciclabile, per poi raggiungere Pisa su stradine secondarie. Ma la scelta risulta impraticabile, perché il passaggio a livello che avrebbe permesso di raggiungere direttamente Calambrone è stato inspiegabilmente chiuso e quindi Tirrenia e la sua pista ciclabile risultano accessibili solo tramite … la superstrada, ovviamente off-limits per le bici. Illuminata lungimiranza dei nostri amministratori, che si affannano a costruire ciclabili coi fondi europei, ma poi distrattamente, dimenticano di collegarle, pur in un’area appetibilissima per i turisti e oltretutto in tempi di grave crisi economica! Sono costretto perciò a raggiungere Pisa sulla SS.1, la famigerata via Aurelia, stretta quanto trafficata e giustificatamene temuta per la scia di incidenti e di morti che si trascina dietro. Se non altro, però, riesco a risparmiare una decina di km.

In compenso l’afflosciarsi della gomma posteriore mi avverte che ho guadagnato la mia prima foratura a pochi km soltanto dalla partenza e nonostante riponessi fiducia nei copertoncini rinforzati montati in occasione di questo viaggio. Non mi lascio comunque demoralizzare per così poco e un quarto d’ora dopo sono di nuovo in sella.

Raggiungo i lungarni e, dopo una breve sosta per una foto alla chiesa della Spina e all’Arno che tutto pare fuorché “d’argento”, sfioro Piazza dei Miracoli, già affollatissima dai turisti (gli americani o i francesi di mezzo secolo fa sono ormai stati sostituiti dai loro omologhi dagli occhi a mandorla e da slavi, probabilmente russi).

Lascio Pisa imboccando prima via S. Jacopo (omaggio quanto mai gradito a chi dopo il Camino de Santiago, si propone di percorrere l’altrettanto famosa via che da Canterbury portava a Roma i pellegrini romei) e poi via Che Guevara (che non si richiamerà a ideali di tipo religioso, ma si ricollega, oltre che all’avventurosa vita del rivoluzionario argentino, anche al suo memorabile viaggio su due ruote per tutto il continente latino-americano). Arrivato a Pontasserchio, non so dove imboccare la ciclabile che dovrebbe costeggiare il fiume; chiedo a un automobilista in sosta che mi consiglia di passare il ponte in direzione di Filettole.

Seguo, ma con scarsa convinzione, il suo suggerimento; infatti della pista non c’è traccia; comunque la strada corre parallela al fiume tranquilla e sgombra; in poco tempo giungo in vista di Nozzano, o meglio del suo castello che su un poggetto si staglia alto sul borgo. A destra mi affianca un alto argine dietro il quale scorgo le cime dei pioppi e intuisco la presenza del Serchio. Di lì a poco un sentiero vi sale obliquamente; lo imbocco e in pochi secondi mi trovo in un ambiente completamente diverso: non più case, asfalto o campi coltivati, ma una pista bianca e rettilinea delimitata da un lato dal fiume, dall’altra dal filare dei pioppi; sull’altra sponda, in mezzo agli alberi biancheggia qua e là una stradina: dev’essere quella la ciclabile che avrei dovuto prendere a Pontasserchio. Comunque non posso lamentarmi: all’inizio procedo lentamente, intimorito dal brecciolino, dall’eventualità di una seconda foratura e dalla mia inesperienza di guida su fondo non asfaltato, poi prendo confidenza e accelero, mentre il Serchio gonfio di acque mi scorre veloce accanto.

All’altezza di Ponte S. Pietro attraverso il ponte su cui si staglia la statua del santo (saluto al volo e appuntamento nella “sua” piazza romana); solo ripensando ai tempi in cui i fiumi si potevano unicamente guadare, se poveri d’acqua, o attraversare su una barca, ci si rende conto dell’importanza di un ponte, che oggi attraversiamo senza nemmeno farci caso.

Appena passato sull’altra sponda del fiume, prendo la ciclabile sinistra del Serchio, segnalata da un cartello –il primo che incontro- indicante “Via Francigena”; il terreno presenta qualche buca ed è ovviamente sterrato, ma sono contento di come la mia Tommasina sta superando la sua (mia, più che altro) asfalto-dipendenza; anzi, procedendo nel verde, a momenti veri e propri tunnel di vegetazione, con il mormorio del fiume alla mia sinistra, sento che sto entrando in sintonia con la Francigena.

Altri km nel silenzio e nella solitudine, rotta qua e là solo da qualche sportivo che fa jogging, finché, dopo una quarantina di km e poco più di un’ora e mezzo dalla partenza, raggiungo Borgo Giannotti (anche qui il selciato, costituito da lastre di discreta ampiezza che fanno sobbalzare la bici a ogni pedalata, rievoca altri tempi), la periferia di Lucca e infine la cinta muraria medioevale, ormai inglobata dalle abitazioni.

Passato attraverso l’arco ogivale della porta, mi immergo nell’atmosfera contrastante di una città dall’architettura medioevale perfettamente conservata, invasa da una folla di persone di ogni nazionalità che camminano, corrono, si urtano, parlano, gridano. La piazza Anfiteatro, invasa da studenti in gita e ridondante di botteghe, bancarelle, gazebo e tavolini da bar, che nascondono la sua struttura ovale, rivela solo nel nome la sua antica origine romana. Bici alla mano, percorro via Fillungo fino al Duomo, dove pongo il primo timbro sulla credenziale e sosto davanti alla Cappella del Volto Santo, da sempre oggetto della venerazione dei pellegrini romei. Poi, scattata una foto all’intrigante emblema del labirinto scolpito su un pilastro del portico, giro un po’ per il centro: Torre dell’Ora, S. Michele, S. Frediano… e non mi faccio mancare una passeggiata sulle mura rinascimentali.

Dopo questa full immersion nel passato, è il momento di rimettere i piedi per terra e non solo in senso metaforico, perché, al momento di lasciare la città, ecco la seconda sorpresa della giornata: la ruota posteriore è di nuovo a terra. Ha dell’incredibile che entrambe le forature non siano avvenute dove sarebbe stato più verosimile, sullo sterrato, bensì su asfalto. Ad una stazione di servizio fuori le mura, dove mi fermo per chiedere informazioni, mi dànno una mano a cercare il foro, ma senza successo: non si riesce a individuare la perdita; perciò non mi resta che rimontare la gomma e ripartire.

Seguendo il classico percorso dei pellegrini romei, imbocco via Romana in direzione di Capannori e Porcari, cercando senza successo di seguire le indicazioni della guida relative rispettivamente alla chiesa di S. Quirico e Giulitta (mai sentiti nominare: che santi sono? Passi per Quirico, ma Giulitta… che sia un errore di trascrizione per Giuditta o Giulietta?) e ai ruderi del castello; a Porcari, se non altro, in cima a una salitella niente male, posso ammirare la bella chiesa di S. Giusto, in stile romanico pisano. Al successivo bivio compio una deviazione per dare un’occhiata (ma solo da lontano, dato che appare transennata a causa dei lavori di restauro) all’antica Abbazia di Pozzeveri, con la sua austera facciata romanica e la torre campanaria merlata.

La tappa successiva è Altopascio con il suo centro storico, individuabile nella duecentesca chiesetta di S. Jacopo: non è certo un caso che tante chiese e toponimi in Toscana siano facilmente ricollegabili a santi pellegrini e alle antiche vie di pellegrinaggio (Giacomo, Frediano, Martino, Rocco, Donnino, Cristoforo, Michele, tanto per fare alcuni esempi); addossato alla chiesa c’è il suo campanile merlato che ospita la celebre “Smarrita”, la campana che al vespro richiamava quei viandanti che ancora si trovavano fuori dal paese esposti al rischio di perdersi tra le nebbie, i boschi e le paludi di allora.

A lato della chiesa, su un chiostro con un bel pozzo ottagonale al centro, si affaccia la Magione dei cavalieri del Tau, l’ordine di ospitalieri che nel medioevo resero celebre Altopascio come uno dei più importanti e specializzati centri di ospitalità pellegrina, assumendo tale importanza da dare vita a delle “filiali” a Parigi, in Spagna, Baviera, Inghilterra. E alla base del campanile è ancora ben visibile, nonostante l’erosione, il misterioso simbolo di questi ospitalieri: il Tau, che secondo alcuni rappresenta la croce, per altri una stampella o un bordone a indicare il sostegno al pellegrino, per altri ancora il Taw,ultima lettera dell’alfabeto ebraico il cui abbinamento all’aleph, come per alfa e omega in greco, significherebbe “il principio e la fine”.

Già a Lucca avevo fotografato casa e stemma di un “Magister Hospitalis Altopassus”, ma ora il portone socchiuso mi offre la possibilità di soddisfare qualche curiosità. Busso, nessuna risposta; allora provo a entrare: dal microscopico vestibolo si può accedere solo a una sala, che però è chiusa, e ad una toilette, che è aperta: con quella saggezza pellegrina che sa dare sollievo all’animo e parimenti al corpo, mi accontento di quel che trovo. Più leggero e sereno, dal chiostro passo a un’ampia piazza, completamente deserta e silenziosa, in cui la torre campanaria sembra ergersi a occhiuta sorvegliante e custode dei segreti del passato e infine attraverso la Porta dei Vettori esco dal borgo e dalla sua atmosfera senza tempo per reimmettermi nella modernità.

Proseguendo arrivo dalle parti di Galleno dove provo a imboccare un tratto sterrato dell’antico percorso romeo (di cui avevo letto sulla guida), ma finisco prima in un sentiero che muore nella boscaglia, poi nel prato di una casa privata dove da una finestra una donna, probabilmente esasperata dal numero di pellegrini che come me finiscono nel suo terreno, strilla ripetutamente: “Non è qui! Non è qui!”. Evidentemente oggi i miei sforzi di contattare il passato non sono destinati al successo. Me ne faccio una ragione.

Dopo una serie di saliscendi finalmente giungo a Ponte a Cappiano, dove si trova un complesso di costruzioni d’epoca medicea comprendenti, oltre al ponte fortificato che oggi ospita un ostello, anche un mulino, una ferriera e una peschiera. Data l’ora –sono le due del pomeriggio- non è possibile vederne altro che l’esterno. Mi soffermo comunque una mezzora nel parco oltre il ponte e l’ostello, per mangiare un boccone e riposarmi: più che i km –un’ottantina da stamani- mi ha affaticato il caldo che si è fatto sentire da mezzogiorno in poi, complice anche il sole brillante nel cielo terso.

Su asfalto raggiungo Fucecchio (ci sarebbe da vedere la sua celebre Torre grossa, ma il traffico nell’ora di punta mi dissuade) e, attraversato l’Arno, San Miniato Basso.

La prossima meta è la pieve di Coiano e potrei raggiungerla agevolmente aggirando i colli di S. Miniato Alto, puntando su Castelfiorentino e da qui Coiano. Ma a scegliere la via più facile, mi sembrerebbe di tradire lo spirito del viaggio e oltretutto perderei l’occasione di vedere S. Miniato Alto; perciò di buona lena affronto la salita che con decisa pendenza conduce ai colli che ospitano il borgo medioevale. Raggiunta, con qualche affanno, S. Domenico, scendo e risalgo sul colle successivo dove il Duomo dedicato alla Madonna e i palazzi vescovili riflettono sul selciato della piazza il rosso (e il caldo) dei loro mattoni. Da qui, bicicletta alla mano, risalgo fino alla terrazza panoramica su cui svetta l’alta torre fatta costruire dall’imperatore Federico II a ribadire l’importanza anche strategica che questo borgo vicino alla confluenza delle valli dell’Arno e dell’Elsa rappresentava otto secoli fa. Sul prato antistante la torre una classe di una scuola superiore sta seduta ad ascoltare un’insegnante che parla di Dante e Pier delle Vigne, Papato e Impero; o meglio la prof spiega, ma gli alunni sono in parte seduti vicino a lei con le cuffie agli orecchi o gli indici che digitano frenetici sul cellulare o apertamente sbracati sull’erba ad abbronzarsi, in parte ciondolano sul prato, mentre un paio di coppiette si sono infrattate all’ombra della torre.

Dopo un’ultima occhiata al panorama, in cui cerco di ravvisare strade e paesi descritti su uno sbiadito tabellone, riprendo la discesa verso il duomo e dalla colorata piazza del Seminario mi precipito in ripida discesa sulla via per Calenzano. In realtà la ripida discesa si trasforma in ripida salita, che affronto con foga, convinto che sia l’ultima, ma la cosa si ripete una, due, tre volte: e io che mi ero illuso che dal colle di S. Miniato la strada dovesse solo scendere! Proprio vero che spesso si crede a ciò che si vuole credere, contro ogni logica ed esperienza.

Raggiungo in un bagno di sudore Calenzano; per fortuna trovo un bar aperto in cui riempire la borraccia e riposare all’ombra qualche minuto. Tra un cappuccino e un cornetto, mi metto a chiacchierare col barista, al quale non par vero scambiare due parole con qualcuno, solo com’è in questo pomeriggio di caldo afoso quasi agostano. Mi racconta che proprio su questi colli è passata la furia della guerra tra tedeschi in ritirata e alleati avanzanti e di come un solo carro armato germanico facendo continuamente la spola tra Fucecchio e Ponte a Elsa, abbia bloccato a lungo l’avanzata degli americani a cui aveva fatto credere trattarsi di una Panzer-Division. Mi viene in mente che proprio da queste parti i fratelli Taviani avevano ambientato il loro bel film “La notte di San Lorenzo”, perciò gli chiedo i particolari dell’eccidio di S. Miniato, quando lo scoppio di un ordigno fece una strage di donne, vecchi e bambini chiusi nella chiesa; ma il barista mi risponde che non si è mai saputo con precisione se la responsabilità sia stata dei tedeschi o piuttosto di un obice americano, la cui esplosione ha causato l’incendio e la morte dei civili chiusi dentro. Dopo Etruschi e Romani, pellegrini e cavalieri, Matilde di Canossa o Federico di Svevia, Wehrmacht e V Armata, chissà quanta altra storia passerà ancora da queste parti…

Al momento di andar via gli domando informazioni sulla deviazione della VF per raggiungere la pieve di Coiano, ma lui mi dissuade spiegando che la strada, già di per sé difficile, è ora in condizioni critiche, soprattutto dopo le ultime piogge, e sconsiglia quindi di percorrerla. Più sicuro passare per Castelnuovo d’Elsa e Castelfiorentino. Mi adeguo con un po’ di delusione (ma anche di vile sollievo) e riparto: dopo un’ultima salita la strada si lascia a destra il cartello che indica la deviazione per Campriano e Coiano e si tuffa verso il basso bruciando in un paio di km quasi duecento metri di altitudine accumulati con tanta fatica. Sfioro i 70 km/h grazie alla forza di gravità (non certo alle mie gambe), quando mi ricordo della duplice foratura e dei rischi che comporta una gomma a terra a questa velocità; perciò decido di malavoglia di ridurre l’ andatura. C’è di buono però che la forte ventilazione riduce il fastidio dovuto all’afa.

Guadagnata la piana e Castelnuovo d’Elsa raggiungo il bivio per Coiano e, anche qui, naturalmente… un’altra salita (peraltro prevista, dato che la Pieve si trova su un poggio). La pendenza è abbastanza accessibile, ma il sole è ancora alto e i km nelle gambe sono già un centinaio, oltretutto percorsi con un ritmo irregolare che mi ha fatto bruciare più energie del previsto; d’altra parte, mi rincuoro calcolando che manca sì e no una ventina di km all’arrivo, distanza che di solito comporta tre quarti d’ora di blande pedalate; beh, in questo caso calcoliamo pure un’ora, anzi un’ora e un quarto, tenendo conto salite, stanchezza, di possibili deviazioni o imprevisti, etc., ma tra non molto mi aspettano una doccia, la cena e un letto con un meritato riposo.

Con questi pensieri consolatori giungo in vista delle prime case di Coiano, ma solo per scoprire che la Pieve –come tutte le pievi, del resto; ma non l’ avevo preso in considerazione – non si trova nel centro abitato ma a una certa distanza. Riprendo a pedalare a testa bassa, attento però a non strafare e finalmente avvisto un gruppetto di case e poco più lontano un complesso murato, chiaramente secolare, con un’apertura ad arco. Mi fiondo dentro e chiedo conferma a due persone che stanno chiacchierando vicino all’ingresso, ma quelle si mettono a ridere: “Ma no! Questa è una fattoria; la pieve è quella laggiù, alle sue spalle”. L’avevo sorpassata senza avvedermene… La raggiungo, alla fine, ma la delusione è notevole: i lavori di restauro iniziati già da parecchio tempo non sono ancora conclusi –forse interrotti per mancanza di fondi- e quel che è peggio non è visitabile né fotografabile neppure da vicino a causa delle transenne sulla strada e delle impalcature sulla facciata. Facendo il bilancio della giornata, comincio a pensare che se fossi stato un vero pellegrino in viaggio per motivi religiosi, avrei avuto la tentazione di pensare che il Padreterno ce l’avesse con me. Oltretutto, quando chiedo indicazioni per capire dove si riprende la via Francigena, una signora del posto mi dà delle indicazioni incomprensibili, indicandomi la strada da cui sono venuto, neanche fossi Sigerico di ritorno verso l’Inghilterra. Come Dio vuole imbrocco la via giusta e dopo un km o due di discesa ripida e dissestata giungo a una curva sull’asfalto con l’inconfondibile segno della VF; solo che la freccia non indica l’asfalto, bensì una stradina bianca e, quel che è peggio, erta e coperta qua e là da sassolini. Sarà il battesimo del fuoco per la mia Tommasina – penso – e dopo essermi fermato a immortalarla con un foto, prendo la ricorsa e l’affronto di slancio. Per una cinquantina di metri procedo bene, poi la ruota posteriore nonostante la maggior parte del peso gravi su di essa comincia ad avere una presa insicura: è evidente che non potevano bastare dei copertoncini sottili, anche se un po’ scolpiti, a garantire il grip necessario a una salita del genere. Con grande fatica, cercando di andar su con un’andatura regolare senza strappi né sterzate brusche, arrivo a un punto in cui il pendio si addolcisce a una pendenza più ragionevole, ma la stradina si è smarrita in una specie di prato erboso in cui è difficile rintracciarla; vengono in mio soccorso prima un’indicazione col solito pellegrinetto giallo stampato, poi a breve distanza un’altra identica, quasi a conferma e incoraggiamento per i viandanti più insicuri e ansiosi come me.

Il viottolo affianca una casa colonica con i suoi annessi (probabilmente mi trovo nel podere “Le Colline” di cui avevo letto sulla cartina) poi precipita nuovamente verso il basso con una carrareccia altrettanto ripida e sassosa della salita, tanto che, dopo un accenno di slittamento, sono costretto a procedere con tutti e due i freni tirati e i piedi pronti a toccar terra per evitare scivolate rovinose. I tratti successivi non sono molto dissimili se non per il fatto che il suolo alterna una liscia stradina bianca a una in terra battuta ma inframmezzata da dossi e solchi profondi, un terreno costituito da argilla fangosa a un altro ricoperto da ghiaia, per finire in uno stretto tratturo in cui l’erba è così alta da raggiungere quasi il sellino. Dopo “Le colline” è la volta del podere “Maremmana”, poi “San Michelino”, “Sant’Adele”… e chissà se l’ordine è quello giusto e se l’elenco è completo.

Più di una volta sono costretto a scendere di sella e a spingere o a trattenere a fatica la bicicletta; ma il motivo più ricorrente delle mie fermate è quello delle soste per catturare in immagini un po’ della bellezza e della suggestione che questi paesaggi con i loro colori saturi e le forme sfumate dal tramonto, i silenzi e gli spazi sterminati, regalano a chi li ammira, dando l’illusoria sensazione di essere lì apposta per lui, in attesa da sempre di quello spettatore solitario. Scatti una foto dopo l’altra, cerchi di cambiare l’inquadratura, allargando o restringendo il campo, cogliendo l’immagine dell’insieme o isolando un dettaglio, ma sei consapevole che né una foto, né un filmato potranno rendere agli altri un’idea di quello che stai ora vedendo a occhio nudo e ti pervade il senso dell’immensità e dell’infinito leopardiano, ma anche della incomunicabilità e della solitudine e capisci ancora meglio il senso di quel “e il naufragar m’è dolce in questo mare”.

Dopo un’ultima discesa, saluto una fila di cipressi che segnano il ritorno sull’asfalto e mi incammino in leggera salita: un cartello mi avverte che mi trovo in località Pillo che – ricordo – precede di poco Santa Maria a Chianni, tappa finale per oggi. Di lì a poco, infatti mi appare la mole maestosa della Pieve; le giro intorno ammirando la doratura davvero suggestiva che gli ultimi raggi di sole regalano alla sua imponente facciata romanica, impreziosita nella parte superiore da un doppio ordine di colonne e archi ciechi: mi aspettavo una modesta chiesetta di campagna e invece, più che a una pieve fa pensare a una basilica. Da un cancello entro in un ampio cortile interno dove fanno bella mostra di sé un pozzo e, davanti all’edificio principale, una vecchia, ma ben tenuta pompa in ferro per attingere l’acqua. È l’area dell’originaria canonica che è stata recentemente trasformata nell’ostello “Sigerico”, dal nome dell’abate inglese che in questa mansio sostò nel suo viaggio di ritorno a Canterbury prima del Mille.

Il tempo di registrarmi, di prenotare anche la cena e la colazione di domattina e poi vado ad esaminare la mia stanza: è linda e luminosa (le due finestre danno sulla vallata), con belle travi al soffitto, due letti a castello, un armadio, un tavolo, due comodini e, naturalmente, un bagno. Occupo l’unica branda libera scaricandovi il contenuto dello zaino e poi corro fare una lunga doccia ristoratrice.

A cena faccio la conoscenza dei miei tre compagni di stanza, Theodore, un insegnante olandese (che si diletta a leggere la Divina Commedia in italiano affiancata da una accurata versione in olandese con tanto di terzine e rime come nell’originale, nonché da un dotto apparato critico), Manfred e Dieter, due fratelli tedeschi (tanto ben messo e loquace il primo, quanto magro e silenzioso il secondo) che a piedi intendono giungere fino a Roma, mentre Theo si accontenta di concludere il tratto toscano della Francigena per quest’anno; poco dopo giunge anche Fabrice, in compagnia della moglie, entrambi francesi. Siamo seduti ad un unico tavolo e mi sorprendo che un orso come me trovi bello cenare gomito a gomito con degli estranei, ma è in fondo la stessa “magia” del viaggio pellegrino (comunque lo si voglia intendere) che rende naturale anche il dormire nella stessa stanza con sconosciuti per persone che rifiuterebbero di farlo in un normale albergo durante un normale viaggio. La riprova di questo spirito comunitario sta nell’attesa che segue l’esserci seduti a tavola: stiamo aspettando l’arrivo di due ragazze italiane. Inganniamo il tempo conversando di tutto, ma non in maniera banale, in un grammelot di lingue in cui l’inglese la fa comunque da padrone. Solo al loro sopraggiungere la cena ha inizio. Si tratta di cibo semplice, ma nutriente e più che abbondante secondo le esigenze di persone che hanno macinato km e calorie: pasta al pomodoro a volontà, carne o formaggi, frutta, con pane, acqua e vino; il tutto a 10 € soltanto a cui se ne aggiungono 13 per il pernottamento e la colazione. Oltre ai costi anche l’ambiente è più che gradevole: insieme alla bellezza del luogo e della struttura architettonica che ci ospita, l’ostello si fa apprezzare per l’organizzazione e la disponibilità dei giovani ospitalieri e per la pulizia e la funzionalità dei locali.

Le chiacchiere proseguono coi miei compagni di camera anche dopo cena, finché, dopo le scuse anticipate e reciproche per eventuali russamenti, uno alla volta si coricano e anch’io, inviato qualche sms a casa e agli amici e completato il diario della giornata, ne seguo l’esempio.

Il giudizio su questa prima tappa è sicuramente positivo: la fatica è stata tanta, ma oltre ad essere stata messa in preventivo, era ampiamente giustificata dalla lunghezza (circa 120 km) e dal tipo di percorso; inoltre, ad onta dei timori iniziali e delle due forature, la bicicletta si è comportata egregiamente anche fuori dall’asfalto; però se mi limitassi a queste valutazioni di tipo “tecnico”, il bilancio sarebbe arido e riduttivo: un saldo attivo tra distanze o pendenze superate ed energia profusa. A conferire il maggior valore alla prova di oggi (e sicuramente dei giorni a venire) sono stati piuttosto il nuovo tipo di esperienza determinato dai tratti percorsi fuori dall’asfalto, la spontaneità della natura “lieta dove non passa l’uomo”, il silenzio parlante delle pievi, la gradita sorpresa di una fonte in cima a una salita o di una panchina all’ombra di un pino. E non è davvero poco.

2° giorno – Sabato 10 Maggio 2014

Risveglio tranquillo, verso le 7, dopo una notte in cui ho stentato molto ad addormentarmi: le scuse dei due fratelli circa l’eventualità di russare erano più che giustificate: in un crescendo degno di un migliore auditorium il sonoro posaune di Hermann e il sommesso, insinuante flüte di Dieter si sono esibiti in una sorta di concerto grosso da camera per naso e gola, alternando assolo e duetti virtuosistici. Per almeno un’ora sono stato a occhi sbarrati ad attendere che il concerto cessasse o magari attenuasse il volume o quanto meno assumesse quel ritmo pacato e ripetitivo la cui regolarità finisce col conciliare il sonno. Macché! Il ritmo ora sincopato, ora esplosivo, ora in calando era del tutto discontinuo e cacofonico. Peggio di me dev’essersi trovato Theo, che sentivo rigirarsi penosamente nel suo letto posto sopra quello di Hermann, dato che ai suoni si aggiungevano le vibrazioni prodotte dal tedesco. Quando al mattino con aria complice gli chiedo come ha dormito, mi guarda con sofferenza rispondendo con un inequivocabile “mmmh…”. In compenso Dieter ed Hermann appaiono riposati e freschi come rose.

Cedo generosamente lo jus primae latrinae ai due fratelli ed esco nell’aria frizzante del mattino: una breve passeggiata con qualche foto alla pieve e allo sfondo di Gambassi e poi a colazione. Ci ritroviamo tutti davanti alle tazze fumanti di the, caffè o latte e ai vassoi di pane, marmellate, biscotti etc. e tra chiacchiere allegre a bocca piena consumiamo il rito comunitario della colazione. Io mi attardo un po’ più degli altri e quando torno in camera trovo i miei compagni pronti per partire; ci salutiamo, consapevoli che di lì a poco avremo occasione di rivederci, dato che la strada, almeno all’inizio, è la stessa per tutti. Difatti, quando poco dopo mi rimetto in marcia, raggiungo Hermann, Dieter e Theo, proprio nel punto in cui usciti da Gambassi si lascia la provinciale per seguire il tracciato della VF per viandanti.

Nel mio programma a tavolino avevo previsto di raggiungere S. Gimignano seguendo l’asfalto, ma l’esperienza di ieri è stata troppo nuova ed entusiasmante per resistere alla tentazione di ripeterla. Controllo lo stato degli pneumatici, dei freni, del cambio: tutto a posto, pare. E allora giù per il viottolo, che diventa subito un ripido sterrato, prima buono, poi un po’ sconnesso, con abbondanza di sassolini, che inducono a una maggiore prudenza. Il panorama ora si è allargato e abbraccia una gran quantità di morbide colline di un verde che sfuma dal chiaro allo scuro man mano che lo sguardo si posa più lontano. Si tratta di campi coltivati prevalentemente a grano, anche se non manca qualche vigneto e dei tratti di bosco o di pascolo punteggiato del bianco di un gregge. Mi ricordano, ma più in grande, alcuni punti delle colline livornesi e pisane (Fauglia, Lorenzana, S. Ermo, Santa Luce, Chianni…) che mi piace osservare nei vari periodi dell’anno, quando il passare delle stagioni li riveste di colori e odori nuovi. L’impressione è comunque di un luogo di pace, di silenzio, quasi fuori dal mondo che le poche case coloniche, in armonia con l’ambiente per forma e colore, non sembrano disturbare.

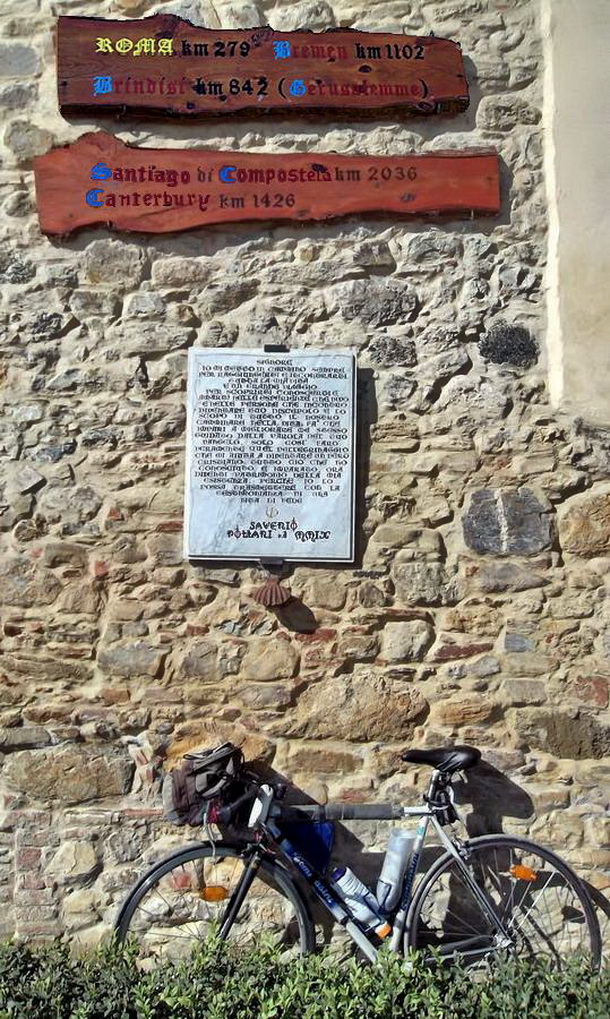

Dopo un paio di km di discesa, in località Riparotta o Casanuova, appena superati i due francesi conosciuti ieri sera, passo accanto a un’abitazione agricola che subito riconosco per averla vista in Internet nei reportage di altri viaggiatori: sul muro lungo la strada, oltre a vari simboli e iscrizioni riferibili alla Francigena e ai Cammini in genere, spiccano due pezzi di tronco su cui sono indicate con caratteri goticheggianti le distanze del luogo dalle mete delle principali vie di pellegrinaggio: Santiago, Roma, Canterbury, Brindisi-Gerusalemme. I 279 km mancanti all’arrivo ad limina Petri sommati ai circa 120 già percorsi, mi fanno sembrare più vicina la meta, anche se forse sono calcolati per difetto (io ne avevo previsti circa 450) e comunque l’impegno del percorso non va quantificato sulla base della lunghezza chilometrica soltanto. E quanto questo sia vero, non tardo a scoprirlo: nell’arco di pochi km (4? 5? 6?) che sembrano interminabili e che da soli valgono una tappa, mi si offre tutta la gamma dei percorsi che un viandante può incontrare: guadi, carrarecce ghiaiose, sentieri che scompaiono nel nulla dell’erba alta, solchi di argilla dura come pietra, o mollicci e fangosi, ammassi instabili di polvere, sabbia e sassi, rametti, foglie e terra. E naturalmente saliscendi continui che la povera Tommasina fatica ad affrontare, quando non si impunta davanti a una buca o una pietra, facendomi cadere, per fortuna quasi da fermo e senza conseguenze. Nei tratti più difficili ho il buon senso di scendere e di spingere la bici a piedi o di trasportarla in braccio.

Lì per lì mi sento un po’ sciocco per aver preteso di fare con una bicicletta da corsa un percorso che sarebbe stato comunque arduo, se non impossibile, anche per una Mtb; però poi trovo una fin troppo facile consolazione nello spettacolo che mi si para davanti ogni volta che conquisto un crinale, da una macchia sbuco all’aperto su un prato, o guado un ruscello o condivido un tratturo erboso con un gregge di pecore o mi imbatto in una rete di ragnatele imperlate di rugiada. Ma è soprattutto la soddisfazione di aver superato una difficoltà a darmi la fiducia e lo slancio per affrontare l’ostacolo successivo, in una sorta di caccia al tesoro vincente; anche perché -è doveroso ricordarlo- il merito se non mi perdo nella campagna è tutto della segnaletica che mi segue e mi precede in maniera fedele e precisa: frecce gialle o bianche, cippi e cartelli, sagome di pellegrinetti stilizzati di vario colore e foggia, testimoniano la sollecitudine di tante associazioni e dei loro volontari locali che hanno adottato un pezzo di Francigena ciascuno e ne curano le segnalazioni.

I saliscendi sono continui e stressanti sotto il sole, anche perché le salite più ripide fanno slittare la ruota posteriore e le irregolarità del terreno in discesa rendono problematico governare la bicicletta; perciò ormai procedo prevalentemente a piedi e con una tale lentezza da essere più volte raggiunto e superato dalla coppia di francesi appiedati.

Ritrovato finalmente l’asfalto in località La Piazzetta, recupero un po’ di velocità, ma devo tornare indietro di qualche centinaio di metri per recuperare il marsupio (contenente tutte le mie cose più preziose: telefonino, documenti, soldi e macchina fotografica) che è inavvertitamente caduto per la scucitura di una fibbia a causa delle continue sollecitazioni.

Infine raggiungo il Casale di Pancole, dove ritrovo le due ragazze italiane, che stamani erano state le prime a partire e con il loro aiuto riesco a infilare l’ago e a ricucire la fibbia. Poi mi concedo una pausa per mangiare e riposare un po’; do anche un’occhiata al locale Santuario, dedicato anch’esso a S. Maria Assunta, secondo quanto spiega una lapide sul muro; originariamente, nel XII sec., era costituito da una chiesetta che ospitava un affresco dalle virtù prodigiose; dopo un miracolo che aveva restituito l’uso della parola ad una ragazza del luogo, cinque secoli dopo l’edificio era stato ricostruito per ospitare il Santuario attuale, divenuto col tempo, grazie anche al passaggio della Francigena, meta quasi obbligata,dei pellegrini romei; e, infine, si è arricchito di una specie di presepio con sculture colorate a grandezza naturale, che girando tutt’intorno al Santuario gli conferiscono un’atmosfera quasi disneyana (almeno al mio occhio disincantato) che sa di posticcio.

Al momento di ripartire, rincontro e saluto per l’ultima volta la coppia di francesi: in pratica da quando sono partito stamattina, ho percorso soltanto una decina scarsa di km, procedendo alla stessa velocità dei viandanti, ma non ne sono dispiaciuto, anzi in controtendenza rispetto alle mie abituali velleità corsaiole, ne sono quasi orgoglioso.

Proseguendo su una solitaria stradina asfaltata, che a momenti diventa quasi un tunnel, coperto com’è dalla vegetazione, mi fermo più di una volta a scattare foto, soprattutto quando tra gli alberi intravedo lo skyline turrito di S. Gimignano, prima sfumato dalla lontananza, poi sempre più vicino e nitido.

Ripartendo dopo una di queste soste, noto che la ruota anteriore – probabilmente a causa dei contraccolpi e di qualche buca sullo sterrato – non è più centrata e il cerchione a ogni giro struscia contro i freni. Per questo quando trovo una deviazione a destra che, inerpicandosi su un ripido sentiero ghiaioso, porta alla vicina Pieve di Cellole, rinuncio a percorrerla e resto sull’asfalto Giunto però al bivio che conduce a S. Gimignano decido di recuperare la meta e piego a sinistra in direzione Montaione. Meno di un km dopo una ripida strada laterale sulla destra mi porta fino a uno spiazzo pianeggiante su cui si affaccia la Pieve di Cellole. Anche questa, manco a dirlo, è dedicata all’Assunta; ma la cosa più stupefacente è l’atmosfera di intensa spiritualità che promana sia dai quattro filari di cipressi che dividono e ombreggiano lo spazio antistante la facciata, sia dall’interno della pieve, semplice ai limiti dell’austerità, nel solco dello stile romanico più ortodosso: sotto un soffitto a capriate, due file di colonne in pietra, alcune decorate e sormontate da capitelli di forma differente, tripartiscono lo spazio in tre navate che conducono all’abside ornato da archetti ciechi tra i quali si apre una finestra stretta e sormontata da un crocifisso dipinto in stile grottesco, dalla quale giunge abbagliante l’unica luce dell’ambiente. La semioscurità e il fresco inducono a una piacevole pausa di meditazione; ed infatti, seduta poco prima dell’altare, scorgo raccolto in preghiera una figura, probabilmente uno dei monaci della comunità di Bose che ha ridato vita a questa antica Pieve.

Riguadagno la provinciale per S. Gimignano e prima del paese mi fermo a salutare Hermann il gioviale, Dieter il taciturno e Theo il dotto, che trotterellano allegramente in discesa. Anche loro sono rimasti colpiti dall’atmosfera di Cellole su cui mi chiedono informazioni più approfondite che io non sono in grado di dare, ma un netturbino che lavora a poca distanza interviene e un po’ in inglese, un po’ con l’aiuto della mia traduzione, ci dà parecchi ragguagli, tra cui il fatto che Giacomo Puccini era un profondo conoscitore di quest’area e un habitué della Pieve che amava particolarmente, tanto da recarvisi spesso a trarre ispirazione: pare che almeno una delle sue opere (“Suor Angelica”?) sia stata concepita nella silenziosa spiritualità della chiesa.

Salutato il terzetto definitivamente per l’ultima volta, mi rimetto in marcia, ma, nonostante la discesa, bici risulta sensibilmente rallentata dall’attrito dei freni sulla ruota anteriore che ondeggia sensibilmente. La situazione migliora di poco quando cerco di allentare il raggio che sembra più tirato, per cui sono costretto ad allontanare i pattini dei freni, pregiudicando così la capacità di frenare. La preoccupazione che ne deriva, anche in considerazione dei numerosi saliscendi che mi aspettano, è tale da deprimere ogni interesse per S. Gimignano, che peraltro ho già visitato altre volte. Quando poi già all’ingresso da porta S. Matteo mi trovo la strada sbarrata da orde di turisti d’ogni nazionalità appena scesi dai torpedoni, non vedo l’ora di concludere la visita alla città. L’attraversamento lungo la via centrale che conduce alla porta meridionale di S. Giovanni è comunque molto lento,dato che debbo effettuarlo necessariamente a piedi zigzagando tra scolaresche in libera uscita, gruppi di tedeschi con tanto di knickerbocker, sandali e calzettoni e plotoncini di asiatici intruppati dietro alle loro guide che squittiscono chissà quali spiegazioni. Di officine ciclistiche neanche l’ombra, per cui prendo la decisione di abbandonare l’itinerario previsto in direzione di Colle Val d’Elsa e puntare su Poggibonsi.

La strada procede inizialmente in forte discesa, ma non riesco a goderne appieno per l’apprensione causata dal problema alla ruota e dal fatto che oggi è sabato, quasi mezzogiorno, e sarà quanto mai difficile trovare un’officina aperta, tanto più nel pomeriggio.

Raggiungo la periferia industriale di Poggibonsi e al primo bar aperto provo a chiedere informazioni, ma nessuno sa indicarmi un ciclista. Poi ricordo che tra i fogli che mi sono portato dietro c’ è pure un elenco dei punti di assistenza ciclistica. Ricerca frenetica ed ecco il nome salta fuori: CicloSport Porciatti; manca però l’indirizzo e quando domando in giro nessuno sa dirmi nulla. Intanto ho raggiunto il centro città ed è passato mezzogiorno e mezzo quando mi viene in mente di chiedere aiuto a casa: con parole concitate telefono a mia moglie e la prego di cercare su Google l’indirizzo di questo negozio. Cinque minuti dopo Gea mi richiama e mi comunica: “…via Lazio, 19”. Già, ma questa strada in che punto si trova di Poggibonsi? Mezzogiorno e cinquanta; nuova febbrile ricerca su Google Maps e nuova telefonata di Gea: “Devi tornare indietro, in direzione di S. Gimignano, è proprio all’inizio della periferia di Poggibonsi…” Accidenti! È proprio dove sono passato un’ora fa circa! Ormai starà già chiudendo, se già non è chiuso e sempre che non facciano la settimana corta e se… Non importa e via a tutta la velocità possibile. Sono le 13,10: un altro paio di telefonate ansiogene per districarmi tra le strade tutte uguali dell’area industriale; Santo Google (e santa anche la pazienza di Gea).

È quasi l’una e mezzo quando infilo finalmente via Lazio; stremato e sfiduciato raggiungo i capannoni in fondo alla strada, leggo l’insegna – è quella giusta – abbasso gli occhi al cancello d’ingresso e… miracolo! È ancora aperto. Mi fiondo dentro, affannato, scarmigliato e sbracato come sono, e al primo che incontro chiedo aiuto come lo implorerebbe un naufrago moribondo scampato ai pirati su una zattera che sta per affondare in un mare infestato dagli squali. Quello mi guarda un po’ sconcertato davanti a tanta agitazione, poi mi spiega che loro fanno orario continuato anche di sabato. Venti minuti dopo il raggio è sistemato la ruota è riallineata, io mi sono rasserenato. Quando poi vado alla cassa a chiedere il conto, il meccanico – che forse è il proprietario dell’officina – mi congeda con un bonario “Niente, niente e mi saluti anche papa Francesco”. Miracolo di S. Maria Assunta, tanto spesso citata in questi giorni? Di S. Jacopo o S. Rocco o qualche altro santo pellegrino? Di S. Cicloforo protomartire? O di chi altri? Fatto sta che alle due sono di nuovo in marcia.

Mi fermo a fare rifornimento di viveri in un negozietto di Poggibonsi (anche quello aperto nonostante l’ora) e il negoziante, scorbutico con un cliente, si dimostra gentilissimo e premuroso con me: mi va a lavare i pomodori e la frutta che ho comprato e mi sostituisce una bottiglia d’acqua con una più fresca presa dal frigo e mi regala una pacchetto di biscotti. Che sia una forma diffusa di gentilezza nei confronti dei pellegrini o piuttosto di compassione per uno sventurato quale probabilmente devo apparire a tutte le persone sane di mente? Non lo saprò mai. In compenso, se la spesa è stata leggera; quei due-tre kg di cibarie, pur indispensabili per la sopravvivenza, si fanno sentire, eccome, specialmente in salita; i saliscendi, infatti, non mancano, sono significativi e rompono continuamente il ritmo della pedalata.

Mi trovo ormai sulla Cassia, la SR.2 che seguo in direzione di Siena; come la SS.1, l’Aurelia, è una strada famosa, ricca di storia (anche se ricalca il tracciato antico solo in qualche punto), ma anche di incidenti; il traffico tuttavia è modesto, grazie anche all’ora e alla superstrada che collega direttamente Siena con Firenze ed io posso viaggiare in tutta sicurezza e a buona andatura. La percorro, evitando di entrare in Colle Val d’Elsa, finché trovo il bivio per Abbadia Isola, che mi ha sempre incuriosito a partire dal nome: pare infatti che anticamente in quest’area si trovasse un’ampia palude sulla quale il piccolo centro abitato e la sua pieve si stagliava come un’isola in mezzo al mare.

La visita al villaggio, o meglio alla abbazia che gli dà il nome, prende più tempo del previsto. Ignorando la parte moderna lungo la provinciale, attraverso un arco nella cinta muraria alla quale sono addossate alcune antiche abitazioni e penetro nel complesso abbaziale che comprende un monastero e la chiesa. Questa, dedicata ai santi Salvatore e Cirino e risalente alla fine del XII sec., presenta una sobria facciata romanica con tracce di due portali (tipici delle chiese poste sulle vie di pellegrinaggio), ma l’interno, baroccheggiante, non è quello originario, anche se ne conserva alcune colonne. Sulla piazzetta su cui si affaccia la chiesa dànno anche alcune abitazioni tra cui attira la mia attenzione soprattutto una con l’indicazione di ostello per i pellegrini. La curiosità di saperne di più, il desiderio di ottenere un timbro per la mia Credenziale e l’arrivo di un funerale (a giudicare dalle auto e dall’abbigliamento delle persone, deve trattarsi delle esequie di un personaggio importante) con cui la mia mise striderebbe alquanto, mi fanno suonare il campanello. Vengo accolto con gran cordialità da una donna e due uomini, che da persone pratiche mi offrono le tre cose di cui un pellegrino ha più bisogno: una poltrona, dell’acqua, un caffè e … una toilette. Rinfrancato chiacchiero un bel po’con loro: sono com’è ovvio, ospitalieri, appartenenti alla Confraternita di S. Jacopo di Compostella, che dalla casa madre di Perugia invia periodicamente i suoi volontari a gestire gli ostelli di cui dispone sia in Italia che all’estero: ricordo infatti, durante il mio Camino Francés, di essere passato vicino al Refugio de S. Nicolas a Puente Fitero, gestito appunto dalla confraternita di Perugia.

L’ostello di Abbadia a Isola, ricavato nella vecchia canonica, è stato aperto da un anno soltanto, ma la Confraternita ne gestisce anche un altro, più ampio e da poco rimodernato, a Roma in zona Trastevere e i miei ospiti me lo consigliano caldamente e mi invitano a utilizzare per stasera l’ostello di Abbadia Isola. Effettivamente mi piacerebbe fermarmi qui, ma una tappa troppo corta oggi rischierebbe di appesantire troppo quella già lunga prevista per domani, quando dovrò raggiungere Bolsena, oltretutto dopo la difficile salita a Radicofani. Non voglio rischiare di sfondare il tetto dei cinque giorni previsto per questo viaggio, perciò stasera dovrò cercare di raggiungere Ponte d’Arbia poco prima di Buonconvento, da cui mi separa ancora una buona quarantina di km comprendenti anche l’attraversamento di Siena.

Ripresa la Cassia, la tappa successiva, Monteriggioni, con le sue torri ben visibili da grande distanza, dista solo un manciata di km. Seguendo i consigli ricevuti, affronto la salita da Sud, entrando nel borgo fortificato dalla porta Romea, anziché Fiorentina e l’attraverso tutto, passando sia lungo le mura che per la via centrale e soffermandomi un po’ di fronte alla chiesa di S. Maria; ma la visita è breve: anche qui, come a S. Gimignano, la struttura urbanistica e architettonica perfettamente conservate permettono di ricostruire l’immagine della città e delle case del due-trecento, ma – quasi per contrappasso – i-phone, lattine, chincaglierie per turisti, piadine alla Nutella e torme di persone vocianti che sembrano essere gli unici abitanti e padroni del luogo, ne snaturano lo spirito che promana da quelle pietre antiche.

Ridisceso sulla Cassia, sono incerto se continuare fino a Siena sull’asfalto o deviare sulla pedonale; l’incertezza e l’attenzione al traffico in aumento mi portano a saltare il cartello con le indicazioni per la VF; quando me ne accorgo è troppo tardi per tornare indietro. È la terza o quarta volta che pedalo su questa strada che sale e scende a più riprese, ma solo oggi la percorro senza particolare fatica, probabilmente perché i km alle spalle non superano di molto la sessantina e – per quanto a tratti impegnativi – non sono stati affrontati come una gara a cronometro, ma intervallati da frequenti soste; ed infine il caldo si è mantenuto sotto limiti accettabili. Sta di fatto che meno di un’ora dopo attraverso in scioltezza l’Anteporta di Camollia e poi la Porta omonima ed entro nel cuore di Siena.

Il centro storico, com’è naturale, si presenta da subito brulicante di persone, ma in maniera meno invasiva di S. Gimignano, tanto che il rapporto numerico tra abitanti e turisti risulta quasi sempre invertito a favore dei primi. Ciò non toglie che anche stavolta debba scendere di bici e procedere sul selciato; cosa che peraltro mi dà la possibilità di guardarmi meglio intorno e di catturare qualche immagine. In piazza Salimbeni, una comitiva scatta una foto dopo l’altra alla statua e al palazzo, non so se mossa da puro interesse architettonico o da maliziosa curiosità nei confronti di una gloria patria come il Monte dei Paschi assurta agli onori della cronaca internazionale per i recenti scandali. A questo punto lascio via Montanini e via dei Banchi di Sopra per piegare a destra in direzione di S. Domenico, dal cui piazzale affollatissimo si gode di un panorama unico sulla città.

Per stradine interne raggiungo il santuario di S.Caterina, scendo ancora e prima di risalire in direzione del Duomo, mi imbatto in una festa della contrada dell’Oca: sugli stendardi verdi bordati di bianco e di rosso l’animale-totem campeggia inequivocabile: non so cosa si stia festeggiando e ancor meno di me ne capiscono gli altri turisti che si soffermano a osservare a occhi sgranati e a fotografare persone di diversa età e sesso che cantano, brindano, corrono tenendosi per mano o agitando i foulard della contrada. Se non sanno nulla delle tradizioni senesi e dell’accesa passione contradaiola, penseranno forse a qualche vittoria calcistica.

Quindi, appiedato fra gli appiedati, provo a seguire l’itinerario che portava i pellegrini di un tempo a S. Maria della Scala. La storia millenaria di questo Spedale (il più antico – credo – e sicuramente il più bello d’Italia) dove trovavano rifugio, assistenza e cura i romei diretti a Roma, ma anche i malati e i bisognosi (non per niente l’origine etimologica di parole come ospedale, ospitalità, ospizio è la medesima), è avvolta nella leggenda (il suo mitico fondatore è Sorore, un umile calzolaio di prima del Mille) e è legata indissolubilmente alle fortune di Siena, città che pur essendo di origine etrusca e poi colonia romana, assurse a grande importanza e splendore solo nel medioevo, quando, grazie alla Francigena, divenne uno dei centri più rilevanti sulle vie di pellegrinaggio: “Figlia della strada” era uno degli appellativi di Siena. Patrimonio e magnificenza dello Spedale crebbero nel tempo, in virtù di un’attenta amministrazione e di consistenti lasciti testamentari (tanto più che si poteva contare sull’esenzione fiscale per quei beni che si dichiarava di voler lasciare in eredità all’ospedale), così che l’ istituzione arrivò a controllare, oltre a grandi quantità di denaro, anche possedimenti agricoli, fattorie e palazzi. Oggi che l’ospedale è stato spostato fuori città, S. Maria della Scala dopo gli opportuni restauri e trasformazioni, sta diventando uno dei musei più importanti d’Italia e d’Europa. A detta di tutti, meriterebbe una visita anche solo il suo Pellegrinaio, parlante testimonianza storica oltre che artistica dello stretto legame dello Spedale con i pellegrini; ma come sempre rimando in altro tempo e mi devo accontentare di far timbrare la mia Credenziale all’ingresso.

Di fronte a S. Maria della Scala si stagliano contro il cielo di un azzurro intenso l’incredibile facciata e il campanile del Duomo – anch’esso, manco a dirlo, dedicato all’Assunta -: un ricamo di guglie, pinnacoli, statuette, contrafforti, colonne, lunette, marmi bianchi, rosa o verdi, affreschi… per non parlare dei tesori che si trovano all’interno: l’incredibile pavimento intarsiato, le cappelle, le statue di Michelangelo e Donatello, il pergamo di Nicola Pisano, la libreria Piccolomini con gli affreschi del Pinturicchio, la Porta del Cielo di recente apertura, il Museo dell’Opera con la Maestà di Duccio… Una visita che da sola vale il viaggio e richiederebbe più di una giornata. Vorrei dare una sbirciatina all’interno, per rinfrescarmi la memoria, ma la fila per entrare è lunga e nemmeno la scusa di far timbrare la Credenziale regge: mi rimandano all’ufficio apposito alla base del campanile. Non mi resta che godere della vista del duomo dall’esterno. Vado anche, ma senza successo, alla ricerca del quadrato magico con la misteriosa iscrizione “Sator Arepo Tenet Opera Rotas” che alcuni ritengono collegato ai Templari .

Dal Duomo, poi, scendo al Battistero e da qui alla piazza del Campo, la cui forma si vuole tradizionalmente collegare alla conchiglia, simbolo classico di un altro fondamentale pellegrinaggio del medioevo, il Cammino di Santiago. Il pomeriggio avanzato dà una sfumatura dorata ai mattoni dei palazzi che vi si affacciano e fa risaltare in tutta la sua bellezza la quattrocentesca Fonte Gaia. La piazza, nel misurato brusio di chi la attraversa, mantiene ancora intatto tutto il suo fascino; mi sembra quasi deserta, se la confronto coi miei ricordi giovanili del giorno del Palio, quando l’afflusso di persone è tale che è praticamente impossibile vedersi i piedi e rammento che per conquistarsi il posto con la visuale migliore si doveva partire da Livorno prima dell’alba o magari dormire in piazza dalla sera precedente.

Esaurito il tempo disponibile per la mia breve visita, chiedo a una vigile in gonnella dove prendere il tracciato francigeno per Porta Romana. L’indicazione che mi dà è inesatta, perché scendo da via di Porrione anziché di Pantaneto, come suggerisce la guida; comunque, bene o male raggiungo Porta Romana e la oltrepasso lasciandomi alle spalle la città del Palio.

Disceso nella pianura, proseguo fino a Ponte a Tressa; a Cuna svolto a destra per salire fino alla famosa Grancia di Cuna. Il termine grancia o grange, è importato delle aree alpine di Nordovest e indica una fattoria, in genere fortificata, in cui vengono raccolti e conservati i cereali di una o più proprietà agricole appartenenti alla comunità di un centro urbano o di un complesso religioso. Quello di Cuna è, infatti, uno dei possedimenti agricoli dello Spedale di S. Maria della Scala, il quale attingeva appunto al grano di questa fattoria per soddisfare le proprie necessità alimentari.

Quando in cima al poggio raggiungo le mura del borgo, trovo quattro o cinque anziani seduti su una panchina di pietra a godersi il tramonto, che mi scoraggiano dal proseguire perché la grancia non è visitabile; ma ormai sono lì e non voglio darmi per vinto; varco il muro di cinta e mi trovo davanti il blocco alto e squadrato come una fortezza dell’edificio principale, ma i vecchi avevano ragione: dei cartelli indicano dei lavori di restauro in corso e quando io testardamente provo a entrare nel cortile interno, lo trovo deserto e privo di illuminazione, ingombro solo di transenne, impalcature e teloni di plastica. Non mi resta che battere in ritirata. Tramite una stradina secondaria scendo sulla Cassia e in una decina di km raggiungo la meta prefissata, Ponte d’Arbia.

Perdo un po’ di tempo a cercare il Centro Cresti, l’ostello non so se religioso o laico indicato nel mio elenco quando finalmente lo trovo, oltre il ponte alla fine del paese, il sole è tramontato da un po’. Ma il problema è un altro: anche se la porta è socchiusa, le luci sono spente e non ci sono segni di vita. Dopo vari “C’è nessuno?” sempre più accorati, si affaccia a una finestra una donna che, come la Fatina Turchina a Pinocchio disperato, risponde laconicamente: “Non!” e chiude le imposte. Tento il tutto per tutto ed entro. Il piano terra è deserto, ma salgo al piano di sopra dove si sentono dei rumori e trovo un francese (ecco spiegato il “Non!” di poco prima) che mi informa alla bell’ e meglio: non c’è traccia di ospitalieri, anche loro sono entrati così come me; un cartello dice di servirsi da soli delle strutture e magari di lasciare un’offerta a piacere. È il primo caso di ostello fai-da-te. In effetti c’è tutto il necessario: bagni e docce a ogni piano, una cucina di 6 x 7 m. con dei fornelli enormi e delle pentole da battaglione, mega-frigoriferi e armadi vari; le camere sono ancora più grandi; potendo scegliere prendo possesso di una disabitata con sette letti a castello.

Non so se il topos letterario più vicino sia quello dell’antro di Polifemo, della casetta dei sette nani o del transilvanico castello del Conte Dracula; comunque svuoto lo zaino su una branda e vado a fare la doccia (solo a metà shampoo mi viene in mente che potrei aggiungere anche la tranquilla casetta dell’hitchcockiano Psycho , anche perchè ho dimenticato di chiudere la porta). Quando esco dal bagno, l’edificio pare completamente privo di vita (ma anche i morti viventi di Romero di vita ne avevano pochina…). Ad ogni buon conto prima di uscire di casa inserisco 10 € nel bussolotto delle offerte e autocompilo il registro delle presenze. Dovessi fare una brutta fine, almeno, non avrei pendenze in sospeso.

Vagolo per il paese senza riuscire a trovare la pizzeria che avevo intravisto all’arrivo, poi per fortuna incappo in un ristorante e tranquillizzato mi metto a telefonare a moglie e figlie per ragguagliarle sui fatti del giorno. Quando finalmente mi decido a entrare è forse un po’ tardi, perché mi guardano come se fosse vicina l’ora di chiusura e in effetti in quel momento sciama fuori la comitiva di francesi dell’ostello (ben più dei due o tre che avevo visto e in ogni caso tutti vivi e allegri); ma poi mi servono con il massimo della gentilezza e il minimo della spesa.

Tornato all’ostello, nascondo in una delle camere vuote la mia bici e faccio per andare a dormire, perché la stanchezza della giornata e l’abbondanza della cena (e soprattutto del vino) mi hanno messo addosso un gran sonno. Senonché un giovane canadese anch’egli diretto a Roma, ma con una gran voglia di conversare, intavola una chiacchierata di almeno un’ora a base di cammini, pellegrinaggi, piedi, biciclette… solo dopo il decimo sbadiglio riesco a tagliar corto e a liberarmi e a concludere la serata; forse sono un po’ rude, ma la stanchezza si fa sentire non tanto per la distanza coperta -poco più di 90 km in poco più di cinque ore- ma per l’intensità della tappa odierna.

3° giorno – Domenica 11 Maggio 2014

Faceva un certo effetto ieri sera coricarsi in uno stanzone semivuoto e disadorno, in cui solo le mie cose sparse disordinatamente sulle brande vicine erano indice di una qualche presenza umana. Dopo aver spento la luce, poi, lo stabile risuonava di rumori inquietanti, fruscii, sibili, scricchiolii, imputabili certo alla vetustà dell’edificio e al vento (che filtrava da sotto le porte e dalla finestra lasciata aperta per fare asciugare il mio modesto bucato quotidiano); questo è almeno quel che la ragione si sforzava di spiegare, ma nel dormiveglia la mente soggiace ad altre suggestioni. Fatto sta che ho tardato parecchio ad addormentarmi e il rumore di una porta sbattuta, forse solo sognata, mi ha risvegliato di soprassalto all’alba.

Quando ancora assonnato, scendo a fare colazione, ritrovo comunque vivi e vegeti tutti i miei compagni, anzi qualcuno in più, che ieri sera non avevo visto. Mi aiutano ad accendere un fornello per scaldare il latte e durante la colazione chiacchieriamo un po’. Sono tre gruppi diversi di persone di nazionalità francese, tedesca e belga, diretti a Roma come me, ma a piedi. Stasera contano di raggiungere San Quirico d’Orcia, mentre io vorrei raggiungere Bolsena; ci salutiamo perciò, consapevoli che non avremo più occasione di incontrarci nuovamente; ma questa è la legge del viaggio, specialmente se si utilizzano mezzi diversi.

Rimasto solo e padrone del campo, mi dedico con flemma ai preparativi. Quando anch’io sono pronto alla partenza, poco dopo le otto, ecco che spunta fuori da non so quale stanza il logorroico canadese di ieri sera. Gli trasmetto tutte le mie conoscenze a proposito dell’accensione dei fornelli e delle cibarie contenute nel frigo e nella dispensa, dopodichè mi preparo all’assalto delle sue chiacchiere; ma non ce n’è bisogno: dal portone entra una signora che ritira il libro su cui sono registrati gli ospiti dell’ostello insieme con la cassa delle offerte: è evidentemente l’ospitaliera o un’incaricata da parte dei gestori di quest’ ostello sui generis, la quale ogni mattina provvede al controllo e al riordino di questa struttura d’accoglienza, autogestita con una procedura un po’ inusuale. Mi spiega che nell’ ultimo mese i viaggiatori che hanno visitato l’ostello sono diventati più numerosi e regolari, grazie anche al fatto che è arrivata la primavera e che la Via Francigena in Toscana proprio recentemente è stata completata nel tracciato e potenziata nelle strutture. Chiarisce poi che i viveri che ho trovato nella dispensa sono stati predisposti da lei appunto per i pellegrini, mentre quelli del frigorifero sono stati lasciati dagli ospiti degli ultimi giorni. Come sul Cammino di Santiago, infatti, lo spirito di comunità e solidarietà suggerisce, anche se in maniera informale, di lasciare a chi verrà dopo di noi cibo e oggetti che non ci sono indispensabili.

La giornata è veramente bella, ogni stanchezza è svanita e pedalando con entusiasmo raggiungo in pochi minuti Buonconvento, che attraverso zigzagando per dare un’occhiata qua e là al borgo storico, senza però fermarmi; quindi proseguo fino al bivio per Montalcino, dove inizia la variante collinare della VF che sale fino all’Amiata e tocca, oltre a Montalcino, anche S. Antimo, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio, per poi ritornare al tracciato principale poco prima di Acquapendente. In realtà la mia deviazione sarà molto più breve: dopo Montalcino scenderò nuovamente sulla Cassia per non saltare S. Quirico d’Orcia (dove sono già stato un paio di volte, ma che rivedo sempre volentieri) e Bagno Vignoni (che non ho mai visitato).

Mi trovo ormai nelle crete senesi, un territorio collinare assolato, caratterizzato dalle forme arrotondate, dall’ uniformità dei colori che cambiano all’alternarsi delle stagioni e dalla quasi totale assenza di vegetazione, soprattutto d’alto fusto, se si eccettua qualche filare o gruppo isolato di cipressi. L’olivo e la vite, che pure sono caratteristici del paesaggio toscano, cedono il passo qui a distese coltivate soprattutto a grano o a girasoli. Non mancano oltre ai borghi fortificati e agli ospitali, anche complessi religiosi come pievi (come quella di Corsano), monasteri (come quello di Monte Oliveto Maggiore) e abbazie (una per tutte quella di S. Antimo).

Lasciata la Cassia, opto per la strada asfaltata, che inizia a salire, dapprima lievemente, poi in modo più deciso. Più o meno a metà della salita per Montalcino, vedo l’indicazione per un tratto dell’Eroica, che su uno sterrato in discesa porta fino a Torrenieri. Manco a farlo apposta, circa un km prima del bivio, scorgo da lontano un ciclista salire piano, ma muovendo vorticosamente i pedali nel rapporto più agile e ondeggiando pericolosamente tra il ciglio e il centro della strada. Dalla corporatura minuta mi pare un bambino e vorrei ammonirlo a stare più attento, anche se il traffico è minimo. Ma quando lo affianco, scopro che si tratta di un vecchietto o certamente di un ultrasettantenne, che procede in fuori giri con il rapporto più agile; oltretutto è bardato con calzoni alla zuava infilati in calzettoni a quadri e un pesante maglione di lana azzurro con la scritta “Bianchi”, che sono del tutto fuori posto con questo caldo, ma sono perfettamente (e forse volutamente) intonati allo stile dell’Eroica. Sorpasso questo “eroico” ciclista limitandomi a salutarlo e a scattargli di nascosto una foto.

Il paesaggio in questa specie di mare di colline ondeggianti è davvero unico, “da cartolina” verrebbe da dire, se non fosse una definizione un po’ spregiativa, e fa passare in secondo piano la difficoltà della salita. Anche Montalcino – che raggiungo 17 km dopo aver lasciato Ponte d’Arbia – è bella; il suo borgo, arroccato su un’altura da cui domina le vallate nude e quelle coltivate coi vigneti che l’hanno resa ricca e celebrata nel mondo, è praticamente identico a quello di cinque-sei secoli fa: la rocca, S. Agostino, il palazzo comunale, le case in pietra gli stretti vicoli del centro i selciati sono in pratica quelli di allora, salvi gli opportuni interventi di restauro. Eppure i negozi colorati, le botteghe con le confezioni di vini in offerta speciale, i manifesti con accattivanti (e insistiti) richiami alle tradizioni medioevali e le frotte di turisti, peraltro neanche troppo invadenti, mi tolgono gran parte dell’interesse; o forse è colpa del carburante in riserva o del fatto che ormai sto facendo indigestione di abbazie, pievi e borghi medioevali. Ad ogni buon conto, mi concedo una pausa con doppia brioche e cappuccino, prima di ripartire.

Scendo velocemente sulla Cassia, ma le salite non tardano a ricominciare e mi accompagnano fino a San Quirico. Il sole e i dislivelli mi fanno ansimare, però mi viene quasi da ridere se li confronto con l’ultima volta che ho percorso questo tratto in bici, otto-dieci anni fa: era un tardo pomeriggio, pioveva a dirotto, io ero fradicio e i bagagli tutti inzuppati di fango e pioggia rendevano lenta e faticosa la pedalata e quando finalmente raggiunsi S. Quirico ero ridotto a un ecce homo.

Stavolta, inoltre, il bel tempo mi permette di ammirare quei particolari che allora era impossibile notare: ad esempio, sulle colline verdissime, pochi km prima di arrivare, spicca ben riconoscibile quel gruppo solitario di cipressi che costituisce l’immagine simbolo della Val d’Orcia e che non posso fare a meno di immortalare con uno scatto.

Salgo rapidamente nel cuore della cittadina e visito per prima cosa la Collegiata, l’antica chiesa romanica dedicata a S. Quirico e Giulitta (e mi stupisce che l’abbinamento di questi due santi dal nome insolito sia lo stesso di Capannori, ma poi scopro che si tratta di una madre e del suo bambino, martirizzati insieme ai tempi di Diocleziano); percorro fino alla porta opposta il corso principale ed esploro le strette stradine lungo parte della cinta muraria. Qui mi accorgo che la fotocamera si è scaricata e io ho dimenticato a casa il caricabatteria. Cerco un fotografo ma lo trovo chiuso; provo in un bar-tabaccheria e poi in altri negozi se hanno un pc o qualche dispositivo che permetta di ricaricare la fotocamera, ma senza fortuna. Poi ho un’intuizione felice: vado all’Ufficio del Turismo, dove di solito dispongono di un strumenti informatici e infatti trovo un’impiegata gentilissima che mi permette di collegare al suo pc il cavetto della mia fotocamera, per un’ora prima della chiusura dell’ufficio. Nel frattempo ne approfitto per continuare a visitare S. Quirico e mangiare un boccone all’ombra degli alberi degli Horti Leonini, un bel giardino all’italiana che -caso singolare- Diomede Leoni, il nobile committente dell’opera, fece costruire non ad uso privato, all’interno dei proprio palazzo, ma a disposizione dell’intera cittadina.

Quando torno all’Ufficio del Turismo a riprendere la macchina fotografica, chiedo anche informazioni per raggiungere Vignoni e Bagno Vignoni sulla via riservata ai viandanti. Le indicazioni ricevute sono chiare e dettagliate; tuttavia, non so come, solo dopo una lunga discesa, mi accorgo di aver preso la strada che porta sì a Bagno Vignoni, però su asfalto. È troppo tardi per tornare indietro, quindi proseguo fino alla deviazione a destra verso quella che già prima del Mille era considerata una importante località termale. Luoghi come questo (tanto più nel Medioevo, quando l’igiene quotidiana e la cura del corpo per mezzo di bagni erano viste con sospetto) offrivano al pellegrino la rara opportunità di rinfrescarsi, di lavarsi e di godere dei benefici effetti delle sue acque curative, simultaneamente. Il paesino è davvero piccolo e si sviluppa con poche viuzze intorno alla piazza principale, questa sì molto ampia e incredibilmente occupata quasi nella sua totalità dalla vasca rettangolare, dal cui fondo si vedono affiorare potenti getti di acqua calda. Tutt’intorno le sedie e i tavolini dei bar o ristoranti che si affacciano sulla piazza ospitano numerosi turisti prevalentemente stranieri.

Dopo aver curiosato un po’ per il paese, ridiscendo sulla Cassia che lascio dopo una manciata di km, all’altezza di Gallina, per seguire a destra l’indicazione per Campiglia e prendere subito dopo a sinistra una strada alternativa alla statale: si tratta in realtà di un tratto dismesso della vecchia Cassia che su un fondo molto malridotto per la presenza di sterrato, sassi, buche e lastroni sconnessi, sale per oltre 4 km fino a una sorta di valico flagellato dal vento . Qui incontro una coppia di escursioniste francesi. Mi incuriosisce che siano equipaggiate solo con uno zainetto ciascuna; mi fermo più per riavermi dal caldo e dalla fatica che per fare conversazione; mi spiegano che sono madre e figlia, dirette a Radicofani da dove domani proseguiranno il loro pellegrinaggio in direzione di Roma.

Quando ridiscendo sulla Cassia vedo in lontananza la minacciosa silhouette di Radicofani arroccata su un’altura gibbosa in cui le macchie verde scuro della vegetazione sono intervallate dal verde più chiaro dei prati e dalle striature biancastre dei calanchi franosi. Pensando agli oltre 800 m. di salita e alla lontananza da Bolsena, meta finale odierna, sono orientato a saltare questa cittdina resa celebre dal leggendario Ghino di Tacco; ma poi, arrivato al bivio, la prospettiva di dover affrontare allo scoperto il vento che ha preso a soffiare contrario e con violenza da Sud, mi fanno improvvisamente cambiare idea e piegare a sinistra: meglio una salita, per quanto dura, seguita poi da una discesa, che pedalare per km a testa bassa contro vento. In effetti l’ascesa è da subito impegnativa, ma non impossibile, e le pieghe delle colline mi proteggono dal vento. Procedo con regolarità, senza forzare e, consapevole che ho davanti una decina di km, mi concedo un paio di brevi pause; raggiungo anche un paio di viandanti, ma non li seguo quando si inoltrano su un sentiero nella macchia.

Valico una sella che divide due versanti del colle; qui la strada impiana per un po’ e si biforca in un ramo che taglia per Sarteano e un altro che riprende a salire lungo un crinale verso Radicofani, la cui rocca incombe sempre visibile da qualunque punto, mentre a destra e sinistra della strada le balze precipitano verso il basso. La Francigena, che originariamente correva in pianura, doveva essere diventata davvero impraticabile e insicura per preferirle questa variante, tra rilievi le cui forre aspre e i colori scuri, resi più cupi dai nuvoloni che ora abbuiano il cielo, sembrano l’habitat perfetto per bande di briganti, più che per gruppi di pellegrini.